Ein Navigationsinstrument zur persönlichen Kurskorrektur. Der Freiraum-Kompass® ist ein sensibles psychologisches Instrument, das dir dabei hilft, Entscheidungen präzise auszurichten. Besonders in Situationen, in denen du…

Schlagwort: Philosophie

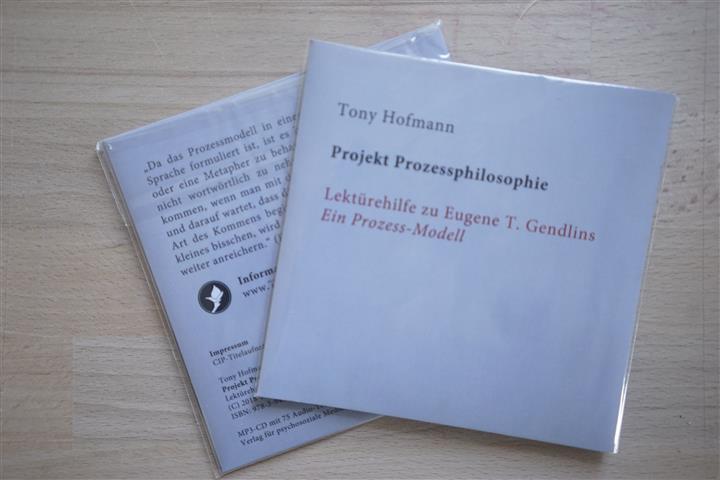

Tony Hofmann Projekt Prozessphilosophie Lektürehilfe zu Eugene T. Gendlins “Ein Prozess-Modell” (C) 2018 / 2021 Tony Hofmann ISBN: 978-3-947502-13-4 (1. Auflage 2018) ISBN: 978–3‑947502–50‑9 (2.…

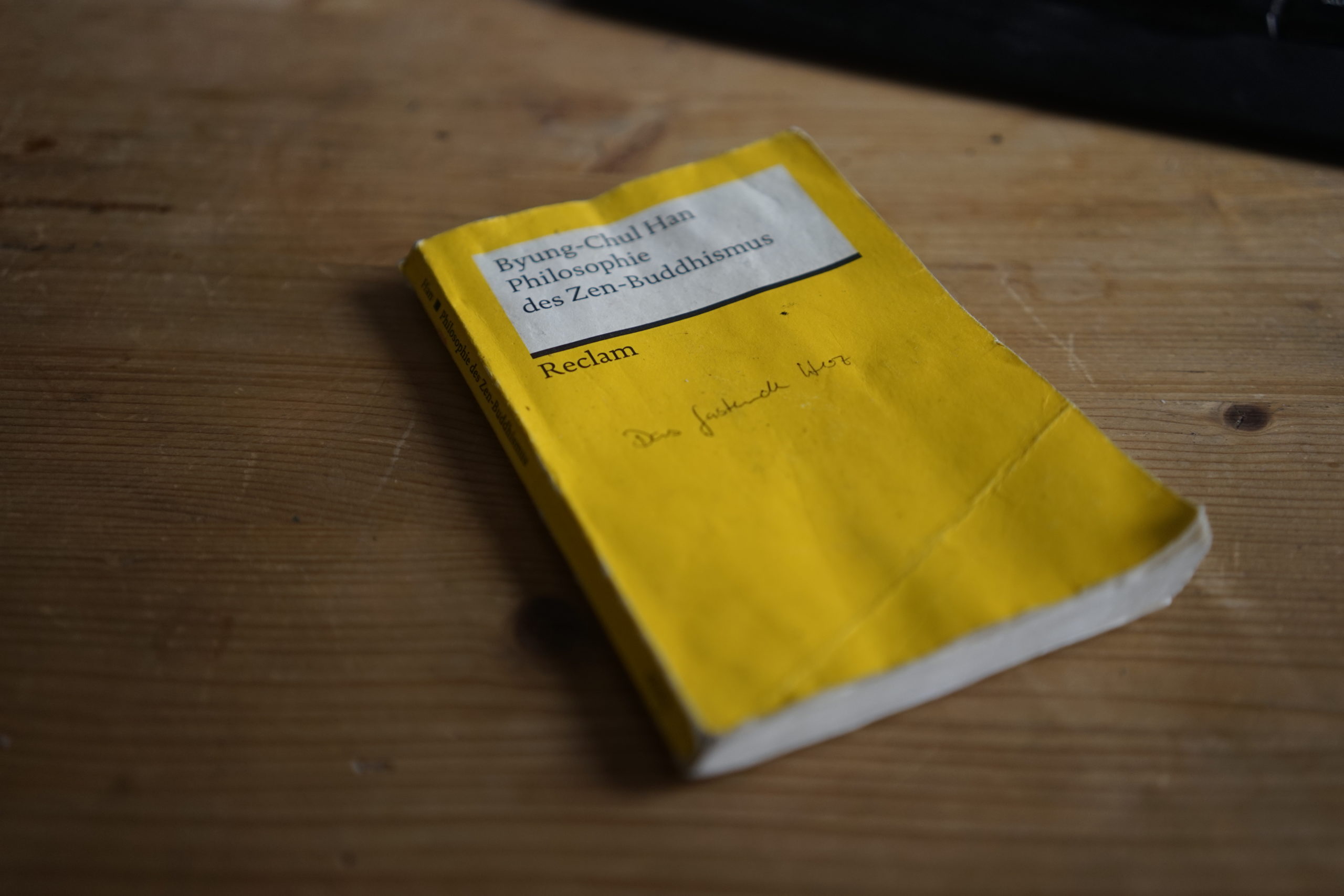

Han bezeichnet die christliche Religion immer wieder als narzißtisch, weil wir in Gott uns selbst finden wollen und umgekehrt. (S. 11ff.) “Der Spiegel ist in…

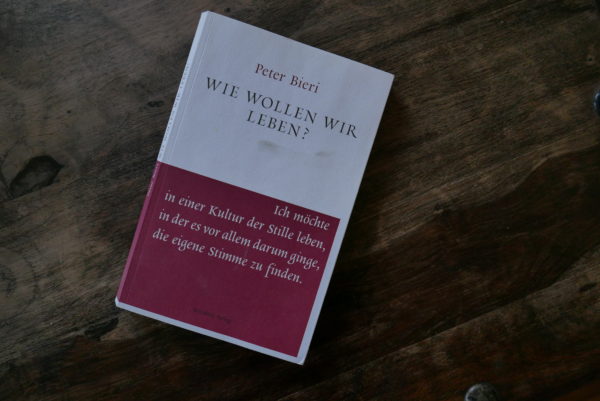

Ein Buch von großer Klarheit. Peter Bieri spricht und schreibt als Philosoph in einer für jede und jeden klar verständlichen Sprache. Er ist mir damit…

Focusing kommt oft in therapeutischen Settings zur Anwendung. Das ist kein Wunder, denn es entwickelte sich im geistigen Umkreis von Carl Rogers, dem Begründer der…

Ich beschäftige mich gerade mal wieder vertieft mit dem Prozess-Modell, dem Hauptwerk des Philosophen Gene Gendlin. Darin beschreibt er lebendige Prozesse, die aus sich selbst…

Keine Angst vor Emotionen. Konstanter Kontakt. Was kommen will, darf kommen. Konstanter Kontakt. Liebe, die alle Widersprüche aufhebt. Konstanter Kontakt. Freiheit und Freiwilligkeit in allem.…

Wir leben in der Zeit der Postmoderne. Postmoderne heißt, dass wir aus moralischer Sicht nahezu alles tun können, was wir wollen, wenn wir es denn…

Gerhard Ernst schreibt in seinem Buch “Denken wie ein Philosoph” davon, dass es Dinge gibt, die ein Leben gelingen lassen können (S. 38). Das finde…

“Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches. Das Lesen im Zusammenhang heißt wirkliches Leben. Wann aber die jedesmalige Lesestunde (der…

“Zeit und Raum werden nicht bloß jedes für sich von der Materie vorausgesetzt; sondern eine Vereinigung Beider macht ihr Wesen aus, eben weil dieses, wie gezeigt, im Wirken, in der Kausalität, besteht. (…)

Das subjektive Korrelat der Materie oder der Kausalität, denn Beide sind Eines, ist der Verstand, und er ist nichts außerdem. (…)

Die Veränderungen, welche jeder thierische Leib erfährt, werden unmittelbar erkannt, d.h. empfunden, und indem sogleich diese Wirkung auf ihre Ursache bezogen wird, entsteht die Anschauung der letzteren als eines Objekts. Diese Beziehung ist kein Schluß in abstrakten Begriffen, geschieht nicht durch Reflexion, nicht mit Willkür, sondern unmittelbar, nothwendig und sicher. (…)

Aber wie mit dem Eintritt der Sonne die sichtbare Welt dasteht, so verwandelt der Verstand mit einem Schlage, durch seine einzige, einfache Funktion, die dumpfe, nichtssagende Empfindung in Anschauung.”

(Die Welt als Wille und Vorstellung, §4)

Das, was Schopenhauer in den letzten beiden Absätzen beschreibt, kennen wir Psychologen schon unter dem Schlagwort “embodiment”. Das ist ein gut erforschtes Gebiet, das davon ausgeht, dass

Gene Gendlins Gedanke, dass die innere Welt (Gedanken, Gefühle, …) und die äußere Welt (Dinge, Gegenstände) sich erst dadurch voneinander trennen, dass wir als Menschen…

Ich denke in diesem Video über einen Artikel von Gene Gendlin nach. Zentral ist der Gedanke, dass es einen Unterschied zwischen implizitem und explizitem Verstehen…

>>Tatächlich gibt es nur eine vollständige, ungeteilte, ganze Welt und nichts anderes. Nur unsere gedanklichen Überlegungen haben uns dazu geführt, daß wir von der Geist-Welt sprechen, wie wenn sie eine realere Welt wäre als die Welt der Sinne, oder umgekehrt von der Welt der Sinne, als wäre sie wirklicher als die Geist-Welt. Aber die Trennung ist eine Erfindung unseres Denkens; was gar nicht geteilt werden kann, wird geteilt, wie wenn es teilbar wäre, und sobald geteilt ist, glaubt der eine Teil so real zu sein wie das unteilbare Ganze. […] Und so lange wir Menschen sind und

“Auf der Straße spielen Kinder, die einige meiner schwierigsten physikalischen Probleme lösen könnten, weil sie über Formen der Sinneswahrnehmung verfügen, die ich schon lange verloren habe.”

J. Robert Oppenheimer, Vater der Atombombe

Mir scheint, die alten Griechen wussten einerseits mehr als wir. Andererseits auch nicht. Sie konnten z.B. keine Atombomben bauen, hatten kein physikalisches Verständnis, so wie wir heute. Ihr Faktenwissen über die Welt war um ein Vielfaches geringer als das Unsrige. Und dennoch war ihr Denken mannigfaltiger.

So nahmen die Vorsokratiker an, dass nicht Gründe die Ordnung der Welt beeinflussen, sondern der Natur immanente Kräfte. Sie stritten sich darum, welcher Stoff die Hauptkraft war, die alles bestimmte. Thales sagte beispielsweise, dies sei das Wasser. Anaximenes sagte: die Luft. Heraklit meinte, das Feuer sei am wichtigsten.

Platon hingegen

Ich muss zugeben, philosophisch betrachtet bin ich ein Skeptiker. Sokrates ist mir zum Beispiel wesentlich sympathischer als Platon und Aristoteles. Sokrates sagte einfach: “Ich weiß, dass ich nicht weiß” und fragte seine Mitmenschen danach, was sie denn wüssten. Dabei brachte er mit seiner Fragerei die Leute auf die Palme. Denn letztlich stellte er die Fragen so geschickt, dass er sein Gegenüber immer mehr in die Enge trieb. Wenn er etwa fragte “Was ist Gerechtigkeit?”, dann antworteten seine Mitmenschen mit Beispielen, versuchten Definitionen und so weiter. Sokrates fragte jedoch immer weiter seine “Was ist…”-Fragen, die sich dann eben auf die Definitionen bezogen – und irgendwann war der, der antworten sollte, sprachlos.

Das Ganze ist ein bisschen wie bei Kindern, die ihre Eltern fragen: “Warum ist der Himmel blau?” -“Das ist, weil sich das Licht in der Luft bricht.” – “Was heißt brechen?” – “Da sind kleine Wassertröpfchen

Folgender Text ist mehr als zweitausend Jahre alt:

Erstlich behaupt ich, der Geist [animus], wir nennen ihn öfter auch Verstand, in dem unseres Lebens Beratung und Leitung den Sitz hat, ist nur ein Teil von dem Menschen, so gut wie die Hand und der Fuß ist oder auch das Auge ein Teil des ganzen lebendigen Wesens.[…]

Nicht nur der Geist, auch die Seele weilt in den Gliedern, […] Geist und Seele [anima] (behaupt ich nun weiter) sind innig verbunden untereinander und bilden aus sich nur ein einziges Wesen. Doch ist von beiden der Herrscher und gleichsam das Haupt in dem ganzen Körper die denkende Kraft, die Geist und Verstand wir benennen, und die nur in der Mitte der Brust den beständigen Sitz hat.[…]

Über den ganzen Körper jedoch ist die übrige Seele ausgebreitet.

Sind philosophische Fragestellungen wirklich Scheinfragen, wie die Sprachphilosophie behauptet?

Das grundlegend Neue in der modernen Sprachphilosophie ist die Idee, dass die existentiellen Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, die Fragen also, was beispielsweise ein sinnvolles Leben ausmacht, Scheinfragen sein könnten.

Während Klassiker wie Aristoteles, Platon oder Sokrates noch versuchten, auf die ein oder andere Art eine Antwort auf diese Fragen zu finden (und selbst wenn das bedeutete, dass die Antwort lautete, dass keine Antwort gefunden werden könne, wie im Fall von Sokrates), so stellen modernere Philosophen die ganze Fragerei selbst in Frage. So sagte etwa Rudolf Carnap Anfang des 20. Jahrhunderts, dass unsere Sprache, mit deren Hilfe wir die Fragen stellen, einfach nicht logisch sei. Das sei der eigentliche Grund dafür, dass sich in der Philosophie bestimmte Scheinprobleme ergäben, die dann viel Diskussion nach sich zögen. Das eigentliche Problem läge

Der Philosoph Immanuel Kant war ja ein seltsamer Kauz. Zumindest würden wir ihn heute wohl als einen solchen bezeichnen. Er lebte alleine in seiner Wohnung, heiratete nie und tat sein Leben lang nichts anderes als zu Lesen, Nachzudenken und Bücher zu schreiben. Er hatte folglich auch keine Kinder, die Lehre an der Universität nervte ihn und er hatte nicht einmal Interesse daran, Königsberg, die Stadt, in der er lebte, zu verlassen. Dabei hätte er durchaus viele Chancen gehabt. Nicht nur (wie ich mal annehme) bei den Frauen – Kant hätte auch so richtig Karriere machen können. Große Universitäten der damaligen Zeit wie Jena oder Halle hätten ihn gerne bei sich gesehen, aber er wollte nicht. Es scheint so, als ob er viele der Lebensmöglichkeiten, die sich ihm, dem gefeierten Philosophie-Popstar des 18. Jahrhunderts, geboten hätten, ausschlug.

Interessanterweise hat er jedoch viel über dieses Thema nachgedacht. Sein Denken kreist in dem ein oder anderen Buch durchaus um die Frage,

Wofür leben wir? Das ist doch die Frage, die uns alle beschäftigt. Das ist die letzte Frage, die am Ende darüber bestimmt, was wir tun und was wir nicht tun, was wir wollen und was wir nicht wollen, wonach wir uns sehnen und wonach nicht.

Natürlich gibt es immer so etwas wie Sachgründe, die auch mit darüber bestimmen, was wir tun und lassen. Weder in unserer hochfunktionalisierten Gesellschaft, noch in der Ständegesellschaft des Mittelalters noch in den antiken Gesellschaftsformen lässt sich dieser Aspekt, Motivation zu erzeugen, wegdenken. Schon immer gibt es naheliegende, logische Gründe, die uns sagen, was wir als nächstes tun sollen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Manchmal sind uns diese Gründe von außen vorgegeben und wir erkennen sie nur widerwillig an. Aber es gibt auch eigene Sachgründe, die unseren eigenen Ziele entsprechen.

Jeder und jede von uns sucht aber immer auch nach dem großen, letzten Ziel. Sachgründe geben nur die Zwischenstationen vor. Wofür leben wir? Oder

Martin Heidegger wirft in Sein und Zeit mal eben die Fundamente der westlichen (Natur-)Wissenschaft, und damit die Art, wie wir das Leben, das Universum und den ganzen Rest sehen, über den Haufen (S. 62):

Im Sichrichten auf… und Erfassen geht das Dasein nicht etwa erst aus seiner Innensphäre hinaus, in die es zunächst verkapselt ist, sondern es ist seiner primären Seinsart nach immer schon “draußen” bei einem begegnenden Seienden der je schon entdeckten Welt. Und das bestimmende Sichaufhalten bei dem zu erkennenden Seienden ist nicht etwa ein Verlassen der inneren Sphäre, sondern in diesem “draußen-sein” beim Gegenstand ist das Dasein im rechtverstandenen Sinne “drinnen”, d.h. es selbst ist es als In-der-Welt-Sein, das erkennt.

Damit beschreibt er das, was auch in buddhistisch geprägten Kulturen ausgedrückt wird mit dem Satz “es gibt kein Ich”. Heidegger sagt sozusagen, es gibt kein Subjekt, das die Welt der Objekte erkennen muss, sondern es gibt nur das ganzheitliche In-der-Welt-Sein. Die Trennung in Subjekt-Objekt, in ein Ich (das erkennt) und eine Welt (die erkannt wird), ist eine künstliche, die wir selbst

Kann man einem Menschen von außen ansehen, wie er sich von innen fühlt? Kann man dem inneren Empfinden mit Hilfe von Geräten wie Computertomographen oder Elektroden auf die Spur kommen? Oder bleibt ein Rest von “Innerlichkeit”, die nicht erforschbar ist? Sind die Gedanken auch in hundert Jahren noch frei, wenn unsere (Mess-)Technik sich weiter entwickelt hat?

Gert Scobel diskutierte in 3sat mit dem Philosophen Michael Pauen über diese Fragen. Unser gängiges Weltbild (und Michael Pauen) sagt: nein, das wird nie so sein. Wir können uns jedoch immer weiter annähern (vgl. auch Karl Popper). Pauen sagt weiter: so, wie wir das Wetter in immer genaueren Vorhersagemodellen erfassen können, werden wir auch die menschliche Innenwelt mit immer genaueren Vorhersagemodellen erfassen können, wenn wir genügend “Messstationen” am und um den Menschen herum