Kategorie: Tagebucheintrag

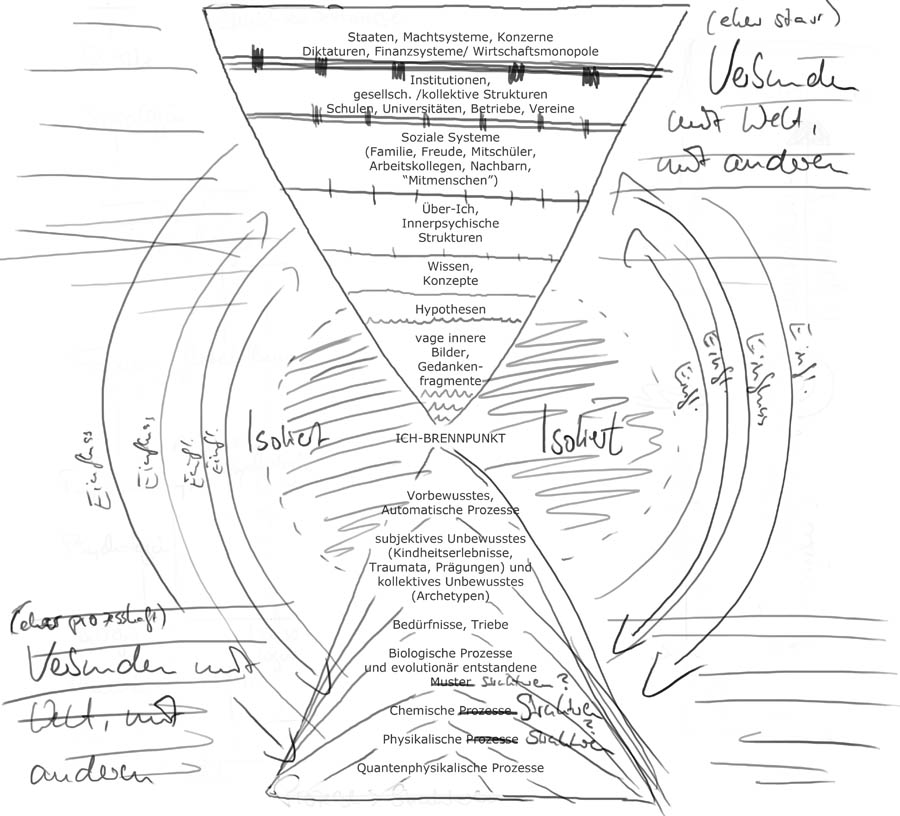

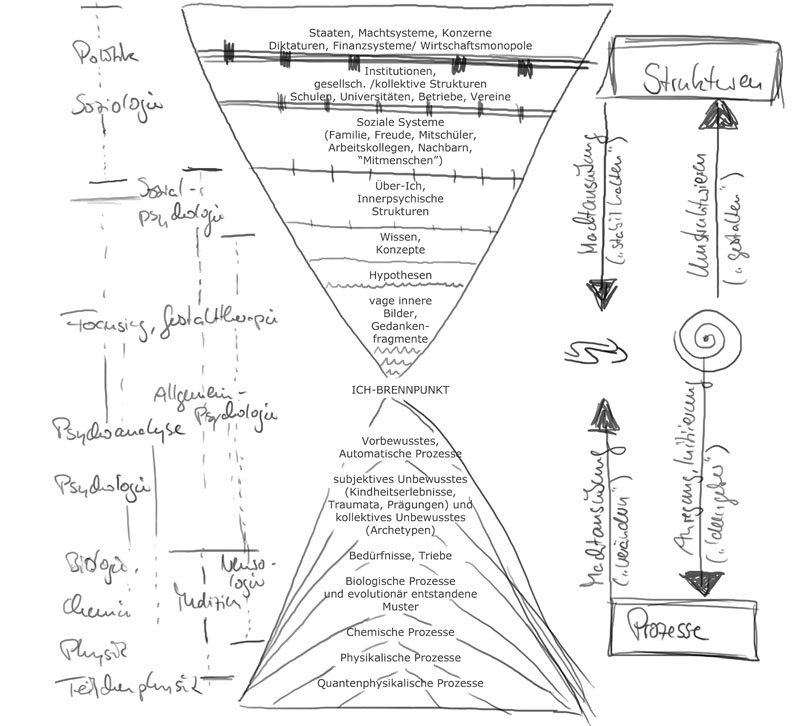

So ganz passt meine Theorie des letzten Eintrags noch nicht. Im oberen Bereich kann man vielleicht von einem Struktur-Schwerpunkt reden. Im unteren Bereich von einem Prozess-Schwerpunkt. Das heißt, dass im oberen Bereich durchaus auch Prozesse (z.B. gesellschaftliche Veränderungen wie Revolutionen) von statten gehen, und im unteren Bereich auch durchaus Strukturen (z.B. Körperstrukturen) existieren.

Mir scheint, ich habe da so etwas wie eine systemtheoretische Theorie der Emergenzen formuliert. Auf der Teilchenphysik baut alles auf. Darauf kommt die (klassische) Physik bzw. die Festkörperphysik. Darauf fußt die Chemie, darauf die Biologie. Darauf die Psychologie mit Bedürfnissen, Trieben, Emotionen. Aus diesen Phänomenen wiederum entsteht das (kollektive und individuell-erfahrungsmäßige) Unbewusste, dann dass Vorbewusste. All diese Dinge sind eher prozesshaft. Sie verändern sich mehr als dass sie starr sind.

Wie kann man aus allen möglichen wissenschaftlichen Teildisziplinen eine Metatheorie basteln? Mir scheint, der obere Teil, das sind eher geisteswissenschaftliche Bereiche. Der untere Teil, das ist eher die Naturwissenschaft. Vielleicht

… ist doch manchmal gar nicht so schlecht. Ich hab seit einem Jahr einen Blumentopf auf unserem kleinen Balkon stehen, in dem sich eine vertrocknete…

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie man Qualität definieren könnte? Das ist gar nicht so einfach. Natürlich kann man, ganz allgemein, sagen, Qualität heißt, dass etwas gut ist. Aber damit ist uns nicht weiter geholfen. Dann verschiebt sich einfach nur die Frage: was heißt eigentlich gut?

Qualität lässt sich nicht definieren, so lange man dies auf einer abstrakten Ebene versucht. Je konkreter und je subjektiver man wird, desto einfacher wird es. Ein gutes Abendessen, das Sie letzte Woche gemeinsam mit einem Menschen, den Sie gerne haben, genießen konnten, ist einfacher zu beschreiben als “Das Gute”, ganz allgemein. Und das ist zugleich das Problem. Denn wenn Sie überlegen, was es heißt, ein gutes Leben zu führen, kommen Sie irgendwann an den Punkt, an dem allgemeine Definitionen nicht mehr greifen. Dann können Sie nur noch selbst antworten, und niemand sonst.

Qualität lässt sich also nicht objektiv definieren, sondern nur subjektiv. Eine Vorstufe dieser subjektiven Antwort ist die intersubjektive Antwort. Das heißt, Sie können mit Ihren Mitmenschen reden, können Bücher lesen, Filme schauen

Antike: Handle so, dass der Ruhm Deiner Taten über die Jahrhunderte hinweg nicht vergessen sein wird.

Mittelalter: Es macht Sinn, der Kirche und Gott zu dienen.

Renaissance: Nimm Dein Leben selbst in die Hand. Der Mensch ist das Maß aller Dinge (das hatten wir vor dem Mittelalter zwar auch schonmal, aber es wurde wieder vergessen). Sinn macht es, selbst zu denken. Da Vinci als Prototyp des schöpferischen Renaissance-Menschen: yes, I can!

Wilhelminische Zeit: Imperialismus. Sinn macht es, die Welt zu erobern. Außerdem: Wissenschaft, Forschung und die Entdeckung der Welt gehen jetzt erst so richtig los. Systematisierung und Kategorisierung machen Sinn.

1930er u. 40er Jahre: Blut und Boden und Volkskörperhygiene als Lebenssinn. Hand in Hand mit Sozialdarwinismus:

Intuitiv handeln heißt, vorwärts zu schauen, hinaus in die Welt, aber auch in sich selbst zu schauen, ins eigene Empfinden. Im Körper spüren Sie immer eine feine Gestimmtheit, auf die Sie sich verlassen können. Probieren Sie es aus: auch jetzt gerade, beim Lesen dieses Artikels, spüren Sie ein feines körperliches Behagen oder Unbehagen.

Auf jede neue Situation stellt sich Ihr Körper ein, passt sich an, auf einer ganz feinen Ebene. Sie spüren es einfach, wenn Sie z.B. einen Raum betreten, in dem Menschen miteinander reden. Oder wenn Sie in eine neue Stadt kommen. Oder wenn Sie eine Landschaft betreten. Sie spüren es nicht irgendwie, sondern Sie spüren es körperlich. Hätten Sie keinen Körper, gäbe es kein Resonanzort, an dem Sie “es” spüren könnten. Aus diesem Gefühl heraus, aus der Stimmung heraus, die Sie da spüren,

Irgendwie auch gut: im Juli spüre ich (wetterbedingt) Herbstruhe. Herr, es ist Zeit. Leg Deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die…

Bezeichnend für Attentäter wie Anders Behring Breivik oder auch den Una-Bomber Ted Kaczynski ist die rationale Logik, die hinter ihren Taten steht. Manfred Schneider kennt sich mit der Psychologie solcher Menschen aus. Er beschreibt die hochintellektuelle, messerscharfe Beweisführung, die beispielsweise im Manifest des norwegischen Attentäters sichtbar wird. Er sagt weiterhin, dass das Gedankengut gar nicht so extrem und andersartig sei als das, was viele “ganz normale” Menschen denken. Schneider meint, das hätte auch ein konservativer Universitäts-Professor schreiben können.

Allerdings gibt es viele konservative Universitätsprofessoren, die auch solche Abhandlungen schreiben, und trotzdem nicht zur Waffe greifen. Schneider sagt auch, konservative Ansichten, wie die Ansicht, die Familie wieder mehr zu stärken und traditionelle Werte wie Disziplin und Ordnung

Kann man einem Menschen von außen ansehen, wie er sich von innen fühlt? Kann man dem inneren Empfinden mit Hilfe von Geräten wie Computertomographen oder Elektroden auf die Spur kommen? Oder bleibt ein Rest von “Innerlichkeit”, die nicht erforschbar ist? Sind die Gedanken auch in hundert Jahren noch frei, wenn unsere (Mess-)Technik sich weiter entwickelt hat?

Gert Scobel diskutierte in 3sat mit dem Philosophen Michael Pauen über diese Fragen. Unser gängiges Weltbild (und Michael Pauen) sagt: nein, das wird nie so sein. Wir können uns jedoch immer weiter annähern (vgl. auch Karl Popper). Pauen sagt weiter: so, wie wir das Wetter in immer genaueren Vorhersagemodellen erfassen können, werden wir auch die menschliche Innenwelt mit immer genaueren Vorhersagemodellen erfassen können, wenn wir genügend “Messstationen” am und um den Menschen herum

Würde Martin Heidegger in unserer Zeit leben, gäbe es bestimmt einen Joschka Fischer, der zu ihm sagen würde: “Herr Heidegger, mit Verlaub: Sie sind ein Arschloch!” Dabei war der echte, historische Heidegger nur etwas mehr als ein Jahr lang ein Arschloch. Nämlich zu seiner Zeit als Rektor an der Freiburger Uni. Dann, nach diesem Jahr, hat er gemerkt, dass das mit dem Nationalsozialismus nicht so der Hit ist, und hat es wieder sein lassen. Hat sich wieder besonnen auf sein eigentliches Handwerk: das Philosophieren.

Und darin war er wirklich gut. Er hat Dinge so zu Ende gedacht, dass sie nicht zu Ende gedacht werden können. Klingt merkwürdig, ist aber so. Er hat nämlich verstanden, dass das Denken uns trennt, uns abschneidet von dem, was er das Sein nannte. Und dass das Sein, also das Leben, das große Ganze,

Ein Buch zum Thema Selbstständigkeit, Internet, Arbeit und Gesellschaft.

Es ist 2006 fertig gestellt worden, und 2008 nochmal überarbeitet worden. Dennoch ist es noch (einigermaßen) aktuell. Das ist, bedenkt man den rasanten Wandel, der in diesem Feld vonstatten geht, nicht selbstverständlich.

Was habe ich gelernt? Die für mich wichtigsten Thesen und Erkenntnisse:

1. Es hat sich was getan. IKEA ist jetzt in der Mittelschicht angekommen und die Mittelschicht ist jetzt im IKEA-Feeling zu Hause.

2. Arbeit im Angestelltendasein hat nicht unbedingt

Eigentlich ist es egal, wo man anfängt, wenn man ein Problem intuitiv lösen will. Denn Sie können ohnehin nicht voraussehen, wohin Sie gelangen werden. Das ist ja der Witz daran: ein Problem entsteht gerade dadurch, dass sinnvolle Schritte, die man abarbeiten könnte, nicht gesehen werden und auch frische Ideen dafür, welche Schritte das sein könnten, fehlen. Hätten Sie eines von beidem, hätten Sie auch kein Problem. Sie stecken fest. Man könnte deshalb ein Problem umdefinieren zu “Ratlosigkeit”.

Ratlosigkeit heißt, dass hier die Situation ist, in der Sie sich befinden, und dort die Lösung, die noch nicht da ist. Systemisches Denken.

Das Problem ist also die fehlende Brücke zwischen Situation und Lösung. Und die entsteht erst, während man darüber geht. Das ist

Die Intuition ist ein nebelumwölktes, sagenumwobenes, mysteriöses Etwas. Wir alle kennen natürlich das Wort “Intuition”, verwenden es im Alltag. Vor allem das Konzept “intuitiv handeln” ist uns geläufig. Die älteren von Ihnen erinnern sich sicherlich an die Szene aus Star Wars, in der Luke Skywalker den Autopiloten abschaltet und den Todesstern selbst zerstört. Einfach so – aus dem Bauch heraus.

Vielen von uns scheint das, was da tatsächlich vor sich geht, wenn wir eine Ahnung haben oder aus dem Bauch heraus handeln, nicht beschreibbar, vage, unklar. Und damit auch nicht ganz geheuer. Trotzdem (oder genau deswegen) finden wir die Intuition zugleich auch faszinierend. Wir lesen Bücher wie Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft: Die Kraft der Intuition von Bas Kast oder Blink!: Die Macht des Moments von Malcom Gladwell, in denen das Thema populärwissenschaftlich aufgearbeitet wird.

Jedoch stehen wir, wenn wir uns auf rationale Art mit der Intuition beschäftigen, am Ende ein wenig ratlos